https://greenmarked.it/wp-content/uploads/2024/03/nareeta-martin-FoG7PKNYjpM-unsplash-scaled.jpg

1707

2560

Barbara Centis

https://greenmarked.it/wp-content/uploads/2022/01/LOGO-GREENMARKED-SITO-600x600.png

Barbara Centis2024-03-21 21:10:062024-03-22 23:07:21Gestione dei Rifiuti: Stato dell'Arte e Emergenze Future

https://greenmarked.it/wp-content/uploads/2024/03/nareeta-martin-FoG7PKNYjpM-unsplash-scaled.jpg

1707

2560

Barbara Centis

https://greenmarked.it/wp-content/uploads/2022/01/LOGO-GREENMARKED-SITO-600x600.png

Barbara Centis2024-03-21 21:10:062024-03-22 23:07:21Gestione dei Rifiuti: Stato dell'Arte e Emergenze Future13 giugno 2023

“… ed è così che la Dona perse il suo Omo”"

Alla maggior parte di voi lettori, queste parole potranno sembrare insensate, decontestualizzate e prive di significato. Sfortunatamente, tuttavia, non si tratta del finale di una fiabesca storia d’amore, di un romanzo d’avventura di scarso successo o del nuovo inciso di un cantautore in erba. La storia, infatti, è quella vera e tangibile di una coppia di sposi millenaria che si separa sotto la spinta di una pioggia battente, continua, inattesa.

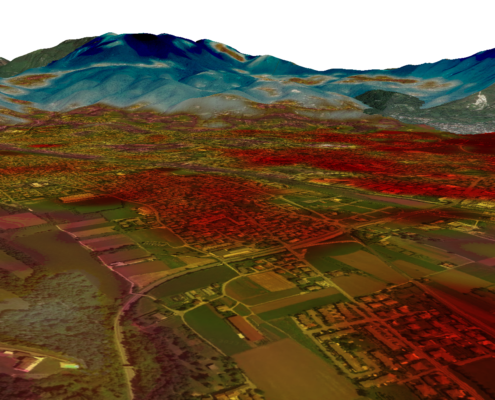

I due pinnacoli di roccia che svettano – o meglio, svettavano – sul Monte Plische (appunto, l’Omo e la Dona), al confine tra Veneto e Trentino, a sud di Rovereto in comune di Recoaro Terme (Vicenza), sono per noi locali una sorta di simbolo, di emblema ritenuto immutabile, stella fissa dello skyline delle nostre montagne.

Eppure, come tutto in natura, immutabile non è. Tant’è che oggi, alle prime luci dell’alba, dopo una settimana di temporali e piogge intense sul territorio, tutta la vallata si è risvegliata senza parte di questo simbolo.

Ma come è possibile? I due pinnacoli sono sempre stati lì, fin da memoria d’uomo!

E se da una parte, con un velato – e neanche troppo – sano campanilismo, mi compiaccio di poter introdurre questa discussione tecnico-idrogeologica partendo da un fatto di assoluta marginalità territoriale, dall’altra comunque percepisco un senso di impotenza di fronte alla magnificenza della natura, che questa volta mi colpisce direttamente.

Fig. 1: Monte Plische, Gruppo del Carega. Al centro: "La Dona", isolata da "L'Omo". (Autore. Recoaro Terme, 11 giugno 2023)

Frane, smottamenti, valanghe e… foreste! O, comunque sia: alberi, piante e arbusti, sono questi i protagonisti della storia. E il narratore è l’acqua.

In termini economici, la situazione in Veneto risulta per l’anno in corso promettente. È di alcune settimane la notizia da parte del Governatore di uno stanziamento di oltre 25 milioni di euro per combattere il dissesto idrogeologico nel territorio regionale. Fondi che saranno destinati primariamente alle opere di arginatura, sistemazione degli alvei, di pulizia, in quasi tutte le province venete [1].

Ed è pur vero che importanti opere nel territorio regionali sono già state realizzate nel corso degli anni. In seguito all’alluvione del 2010, che colpì duramente le province di Vicenza, Verona e Padova [2], la Regione si dota di un Piano di assoluto spessore – cosiddetto “Piano d’Alpaos”,dal nome del professore dell’Università di Padova che ne curò la redazione – dal valore di oltre 3 miliardi di euro in investimenti contro il rischio idrogeologico.

Ad oggi, il Piano risulta realizzato per oltre il 40%, con investimenti messi in campo oltre il miliardo e mezzo di euro, tra cui spiccano [3]:

⦁ Conclusione del bacino di Trissino di Monte sul fiume Agno-Guà (22,7 milioni il valore dell’intervento), 40 % di quello di Trissino di Valle (20 milioni di intervento);

⦁ Prossimo alla conclusione bacino di San Lorenzo nei comuni veronesi di Soave e San Bonifacio (opera da 5,9 milioni di euro);

⦁ 80 % di quello sul fiume Bacchiglione a monte di Viale Diaz nel capoluogo Vicentino (18,75 milioni di euro di intervento);

⦁ 70 % del primo lotto funzionale di quello sul torrente Muson, nei comuni di Fonte e Riese Pio X nel Trevigiano (valore 18,6 milioni di euro).

Per il Trentino, la situazione è anch’essa positiva, con 7 milioni stanziati dal Governo all’anno 2023 per opere di difesa individuate dalla Provincia in coordinamento con i territori [4].

Nel totale, sono approvati all’anno in corso interventi sul territorio provinciale per circa 13,5 milioni di euro, connessi allo stato di emergenza del mese di ottobre 2018 [5].

Insomma, le iniziative e i finanziamenti sembrano non mancare per questi territori. Eppure, ad ogni evento che si verifichi sul territorio, si aprono (spesso giustamente) i fronti delle critiche. Tra chi grida all’inefficienza, all’incompetenza, alla tardiva risposta, e chi giustifica ed elogia il lavoro degli addetti, il fatto resta che per l’intera penisola quasi il 94 % dei comuni è a rischio dissesto, con la Provincia di Trento che raggiunge addirittura il 100 % dei comuni, per una popolazione residente in aree a pericolosità da frane di oltre il 22 % del totale.

Numeri, questi, che si confrontano, però, con una realtà del territorio che può essere d’aiuto e di supporto alla prevenzione del rischio stesso. Perché se è vero che gli eventi metereologici estremi sono, di fatto, un prodotto stesso della natura (cambiamento climatico antropogenico escluso), è anche dalla stessa natura che l’uomo può trarne beneficio.

E in ciò, proprio le foreste accorrono in soccorso. Gli interventi di afforestazione nelle zone alpine, infatti, attivi già dagli anni ’60 del XX secolo, si sono dimostrati efficaci e hanno mostrano la loro capacità in termini di protezione ed in supporto o in sostituzione delle tradizioni misure tecniche contro i rischi idrogeologici. Inoltre, il mantenimento dell’efficacia di tali strutture biologiche di protezione è assicurato solo da un’attiva gestione forestale che sia in grado di permettere resistenza e persistenza della foresta.

In breve, conoscenze tecniche ed applicative che risultano necessarie ai fini di una pianificazione corretta ed efficace del territorio, anche forestale, ma che possono supplire ed aiutare contro l’avanzare del rischio.

Perché alla fine, come disse un mio collega poco forestale e tanto umano in merito alle recenti inondazioni in Emilia-Romagna: "il fiume farà sempre il fiume".

Vale a dire che risulta inutile tentare di cambiare ciò che natura impone. Tuttavia, è nostro compito programmare delle azioni in grado di porci in condizioni di sicurezza, sfruttando al meglio – quando possibile – anche la natura stessa.

Questo articolo è stato realizzato nell'ambito del progetto "PILLOLE D'ACQUA PIANA: seminari itineranti, blog e podcast per una gestione sostenibile delle risorse idriche in Piana Rotaliana", attuato dall'associazione ECONTROVERTIA APS e sostenuto dalla Fondazione Caritro (Prot. n. U445.2023/SG.386 del 23 aprile 2023).

Articoli correlati:

Bibliografia:

[1] Regione del Veneto. (11.02.2023). OLTRE 25 MILIONI DI EURO PER CONTRASTARE IL DISSESTO IDROGEOLOGICO DEL VENETO. ZAIA: “12 NUOVE OPERE PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO” [Online; dated 10.06.2023]. https://www.regione.veneto.it/article-detail?articleId=13731700

[2] Dipartimento della Protezione Civile. (n.d.). Alluvione in Veneto [Online; dated 10.06.2023]. https://emergenze.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/alluvione-veneto-2010/

[3] Regione del Veneto. (26.01.2022). DISSESTO IDROGEOLOGICO. BOTTACIN: “E’ UNA ASSOLUTA PRIORITA’ PER LA REGIONE. NEGLI ULTIMI DUE ANNI AVVIATI OLTRE 2000 CANTIERI PER 700 MILIONI DI EURO A CUI SI AGGIUNGONO I 3 MILIARDI DEL PIANO D’ALPAOS” [Online; dated 10.06.2023]. https://www.regione.veneto.it/article-detail?articleId=13439022

[4] ilTrentino. (16.02.2023). Dissesto idrogeologico, 7 milioni dallo Stato. Fugatti: “Priorità definite con i territori” [Online; dated 10.06.2023]. https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Comunicati/Dissesto-idrogeologico-7-milioni-dallo-Stato.-Fugatti-Priorita-definite-con-i-territori

[5] Provincia Autonoma di Trento. (n.d.). Misure per la gestione del rischio di alluvione e la riduzione del rischio idrogeologico – interventi in essere [Online; dated 10.06.2023]. https://www.provincia.tn.it/Argomenti/Focus/PNRR-Piano-Nazionale-di-Ripresa-e-Resilienza/Misure-per-la-gestione-del-rischio-di-alluvione-e-la-riduzione-del-rischio-idrogeologico-interventi-in-essere

Immagine copertina e anteprima: Torrente Travignolo con presenza in alveo di alberi schiantati dalla tempesta Vaia. Autore (Tonadico, Trento. 13 agosto 2020)