https://greenmarked.it/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-02_16-27-06.jpg

853

1280

Etienne Hoekstra

https://greenmarked.it/wp-content/uploads/2022/01/LOGO-GREENMARKED-SITO-600x600.png

Etienne Hoekstra2023-11-02 22:41:252024-05-16 10:22:27Le città olandesi raggiungeranno i 50 gradi?

https://greenmarked.it/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-02_16-27-06.jpg

853

1280

Etienne Hoekstra

https://greenmarked.it/wp-content/uploads/2022/01/LOGO-GREENMARKED-SITO-600x600.png

Etienne Hoekstra2023-11-02 22:41:252024-05-16 10:22:27Le città olandesi raggiungeranno i 50 gradi?01 agosto 2023

La Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici è adottata in Italia già dal lontano 2015 [1]. E già nei documenti della Strategia si delineano con evidente chiarezza le conoscenze scientifiche in merito agli impatti e alle vulnerabilità del Paese nei confronti dei cambiamenti climatici, nonché si analizzano le normative nazionali e comunitarie di riferimento per la materia.

Il Piano omonimo, attualmente in fase di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), mira sulla carta a dare attuazione alla Strategia al fine di offrire uno strumento di indirizzo per la pianificazione e la messa in campo di azioni di adattamento più efficaci per territorio italiano [2]. Tuttavia, le criticità e le lacune del Piano risultano numerose, in particolare in merito alla reale efficacia, pragmaticità e fattibilità delle azioni proposte [3].

Ma andiamo con ordine. L’innovatività concettuale del Piano (e già prima, della Strategia) è evidente già dal titolo. Tradizionalmente – per intenderci, ai tempi degli Accordi di Rio (1992) [4] – la lotta al cambiamento climatico vede una sola azione: la mitigazione. Ed in effetti, per l’inizio degli anni ’90, la considerazione non è scorretta. La mitigazione prevede ciò che proprio da trent’anni stiamo cercando di attuare: riduzione delle emissioni antropiche di gas ad effetto serra, ossia azioni volte alla lotta contro le cause stesse dei cambiamenti climatici, chiaramente provocate dall’uomo. La novità presente nel Piano e nella Strategia vede invece l’introduzione del concetto di adattamento, che – dal mio personale punto di vista naturalistico-forestale – certo non mi dispiace.

L'adattamento

L’adattamento prevede – così come gli stessi animali e piante fanno in natura – la presa di consapevolezza che i cambiamenti climatici sono in atto, esistono e persistono. Se non è possibile annullarne o perlomeno ridurne le cause scatenanti mediante azioni di mitigazione, occorre, però, fronteggiare tali cambiamenti adattandosi ad essi, in un mondo certamente diverso (e più caldo, banalizzando) ma comunque vivibile.

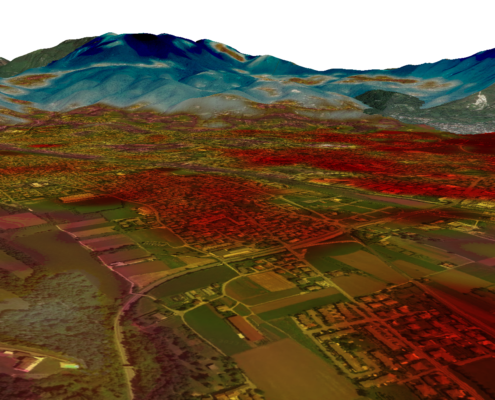

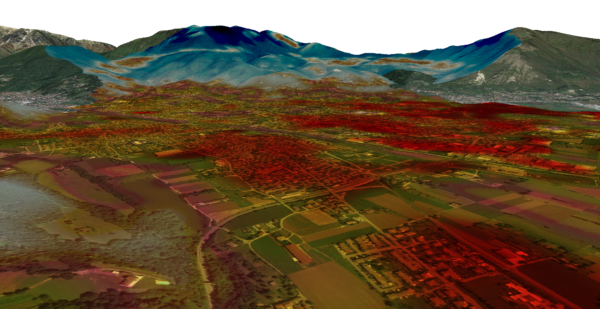

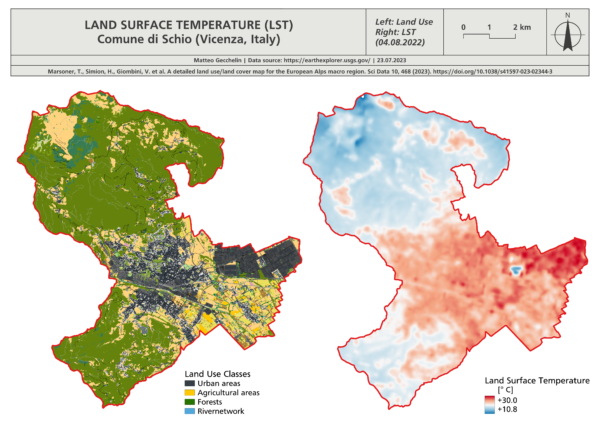

Partiamo da un esempio semplice quanto efficace. Le immagini di Figura 1 si riferiscono al territorio del Comune di Schio (Vicenza, Italia) e mostrano l’uso del suolo (sulla sinistra) e la corrispettiva Temperatura Superficiale del Suolo (LST: Land Surface Temperature, sulla destra) rilevata al giorno 04 agosto 2022 dal Satellite Landsat 9. Un’immagine di dettaglio del territorio di Schio, colorato per valore di LST, è visibile anche nell’immagine di copertina.

È indubbio che per le aree del territorio occupate da superfici antropizzate (zone industriali, residenziali, commerciali: in grigio e giallo in mappa) la LST risulti chiaramente più elevata. Al contrario le zone boscate e prative (in verde) mostrano temperature più contenute, con un massimo anche di 20 °C di differenza misurato tra le zone forestate montane di nord-ovest nei confronti con la zona industriale ad est del territorio. Da una rapida analisi dei dati emergono i seguenti valori medi di LST per categorie di uso del suolo:

⦁ Zone urbane: 24,8 °C;

⦁ Zone agricole: 23,0 °C;

⦁ Foreste: 19,2 °C;

⦁ Corsi d’acqua: 24,5 °C.

Pur tenendo in considerazione una differenza altitudinale rilevante tra le zone urbane (prevalentemente sviluppate in valle) e le foreste (prevalenti nella zona collinare e montana), le diversità in termini di temperature sono evidenti.

Inoltre, analizzando la temperatura media per le sole zone verdi urbane, emerge un valore di 24,3 °C, il quale, seppur minimamente, risulta inferiore rispetto al valore medio per le intere zone urbane.

Fig. 1Temperatura Superficiale del Terreno (LST) e Carta di Uso del Suolo, Comune di Schio (Vicenza, Italia). Autore: Matteo Gecchelin

Queste aree verdi urbane rappresentano perfettamente il concetto di adattamento. Sembra pur banale affermarlo, e, indiscutibilmente, ne siamo tutti consapevoli, ma dove c’è il verde, soprattutto in città, anche le temperature rilevate e percepite risultano inferiori rispetto a zone diversamente antropizzate. Ed in effetti, tale concetto di “adattamento verde” emerge anche tra le strategie proposte dal Piano con il nome di “soluzioni nature based”. E tuttavia, come già rimarcato [3], tali strategie verdi sembrano carenti e sottovalutate nel contesto italiano, sebbene fortemente incentivate e consigliate dalle strategie europee [5].

Tra queste ultime sono da sottolineare perlomeno le cosiddette“soluzioni integrate” che prevedono lo sviluppo della connettività territoriale per mezzo di infrastrutture verdi (due punti a favore: connettività ecologica per le specie animali e vegetali e misura di adattamento al cambiamento climatico) e tutte le altre soluzioni basate sui servizi ecosistemici forestali e agro-forestali, fluviali, costieri e marini) anche se non meglio specificate.

Inoltre, sono ugualmente degne di nota le azioni definite nella macro-categoria di Governance, categoria Piani e strategia, dove risultano perlomeno presi in considerazione: (1) la Gestione delle aree protette; (2) la gestione del Rischio incendi; (3) la Pianificazione forestale; (4) la Pianificazione di Distretto Idrografico; (5) i Piani di assetto idrogeologico. Tutte materie che hanno un fortissimo legame con il territorio, non solo in termini di pianificazione urbana e territoriale, ma anche di sviluppo di economia locale e di salvaguardia e sicurezza della popolazione e che, tuttavia, vengono spesso non considerate o prese a riguardo solamente in seguito al verificarsi di fenomeni estremi e disastrosi, in risposta sempre alle conseguenze e quasi mai alle cause scatenanti né in ottica di prevenzione [6]. Cosa comportino nello specifico tali azioni afferenti alla pianificazione di settore non è dato sapersi dal Piano. Tuttavia, è già un primo passo che perlomeno tali azioni vengano ricordate e citate quali di interesse per il legislatore.

Infine, è bene ricordare come qualsivoglia azione strategica da attivarsi su scala nazione non può prescindere dalla collaborazione tanto tra tutti i soggetti portatori di interesse per il settore tanto tra tutti gli strumenti di finanziamento e pianificazione di livello nazionale e locale. La sfida per la mitigazione o, in questo caso, per l’adattamento al cambiamento climatico ci vede tutti protagonisti. La scala locale (come dimostra l’esempio di ondata di calore per il piccolo comune di provincia qui riportato) non esula dalle dinamiche globali, e gli indirizzi strategici di ogni livello devono essere di ciò consapevoli, dando vita ad azioni ed incentivi realmente in grado di influenzare (positivamente) lo sviluppo di un adattamento efficace e resiliente nei confronti delle avversità attese.

Questo articolo è stato realizzato nell'ambito del progetto "PILLOLE D'ACQUA PIANA: seminari itineranti, blog e podcast per una gestione sostenibile delle risorse idriche in Piana Rotaliana", attuato dall'associazione ECONTROVERTIA APS e sostenuto dalla Fondazione Caritro (Prot. n. U445.2023/SG.386 del 23 aprile 2023).

Articoli correlati:

Bibliografia:

[1] Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, “Strategia Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici,” 03 August 2016. [Online]. Available: https://www.mase.gov.it/notizie/strategia-nazionale-di-adattamento-ai-cambiamenti-climatici-0

[2] Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, “Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici,” 11 May 2023. [Online]. Available: https://www.mase.gov.it/pagina/piano-nazionale-di-adattamento-ai-cambiamenti-climatici 2023

[3] scienzainrete.it, “Il piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici: le carenze di un piano strategico per il futuro del paese,” 25 May 2023. [Online]. Available: https://www.scienzainrete.it/articolo/piano-nazionale-di-adattamento-ai-cambiamenti-climatici-le-carenze-di-piano-strategico

[4] Climate-ADAPT, “United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC),” 07 June 2016. [Online]. Available: https://climate-adapt.eea.europa.eu/en/metadata/organisations/united-nations-framework-convention-on-climate-change-unfccc?set_language=en

[5] Climate-ADAPT, “Strategia di adattamento dell’Unione europea,” 24 February 2021. [Online]. Available: https://climate-adapt.eea.europa.eu/it/eu-adaptation-policy/strategy/index_html?set_language=it

[6] M. Gecchelin, “Dalla prevenzione all’azione. Cause e conseguenze degli incendi boschivi in Italia,” GreenMarked Blog, 14 April 2022.

Immagine copertina e di anteprimaIl territorio del Comune di Schio (Vicenza, Italia) durante un’ondata di calore al giorno 04 agosto 2022. In rosso le temperature più elevate, in blu le temperature più fresche. Elaborazione da dati satellitari Landsat 9. Autore: Matteo Gecchelin.