https://greenmarked.it/wp-content/uploads/2024/03/nareeta-martin-FoG7PKNYjpM-unsplash-scaled.jpg

1707

2560

Barbara Centis

https://greenmarked.it/wp-content/uploads/2022/01/LOGO-GREENMARKED-SITO-600x600.png

Barbara Centis2024-03-21 21:10:062024-03-22 23:07:21Gestione dei Rifiuti: Stato dell'Arte e Emergenze Future

https://greenmarked.it/wp-content/uploads/2024/03/nareeta-martin-FoG7PKNYjpM-unsplash-scaled.jpg

1707

2560

Barbara Centis

https://greenmarked.it/wp-content/uploads/2022/01/LOGO-GREENMARKED-SITO-600x600.png

Barbara Centis2024-03-21 21:10:062024-03-22 23:07:21Gestione dei Rifiuti: Stato dell'Arte e Emergenze Future05 settembre 2023

"Avete mai osservato la caduta di una pioggia torrenziale in una vallata spoglia?

Ricordate per un momento. Lo spettacolo dimostra con la muta eloquenza delle cose, come si compia quel lavoro di progressiva demolizione operato con brutale energia delle acque, che sfrenatamente corrono a rapina giù per le chine nudate di boschi."

Queste sono le parole (marcatamente anticheggianti) con cui si apre un piccolo trattato tecnico-scientifico-divulgativo a cura del Touring Club Italiano, Commissione di Propaganda “Per il Bosco e per il Pascolo” dal titolo eloquente: “Il Bosco contro il Torrente”. Anno 1910! [1]

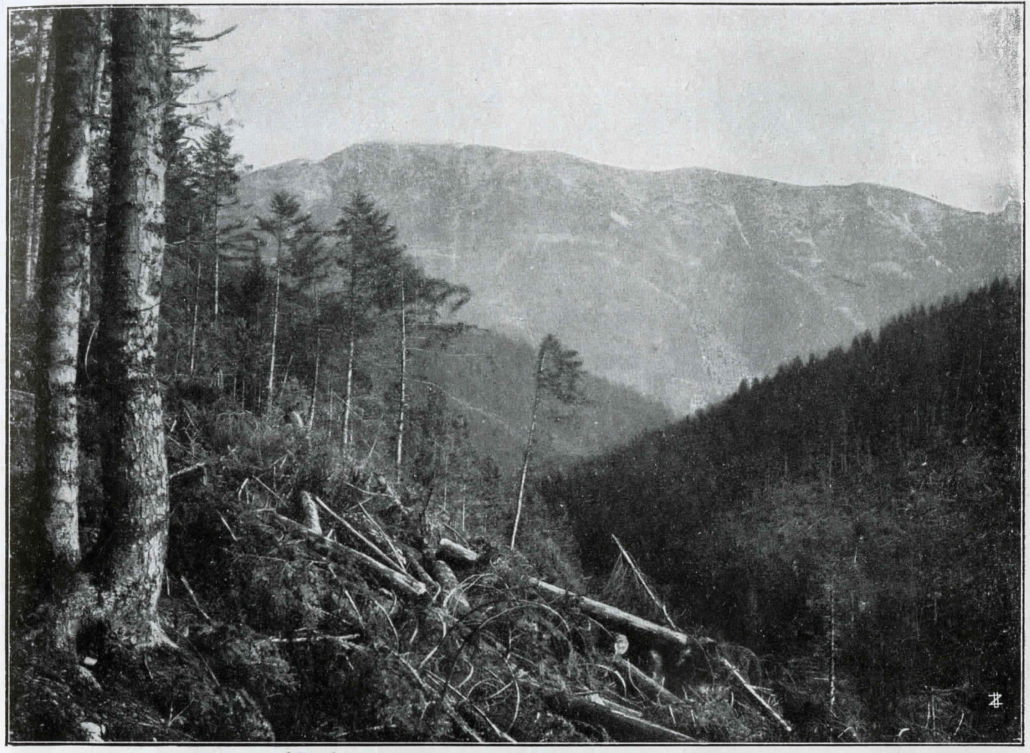

E a rileggerlo ora, nella sua interezza, il saggio si presenta veramente ben curato, non solo in termini tipografici (con numerose immagini in bianco e nero ed estratti a colori disegnati a mano, fatto non scontato per l’epoca) ma soprattutto in termini tecnici.

Chiunque abbia un minimo di esperienza in materia di gestione delle acque in ambienti montani e vallivi, ben comprenderà ciò che qui è riportato, che risulta di una modernità assoluta, sebbene scritto più di cento anni fa. Perché a ben pensarci, tutto ciò che di tecnico ancora oggi facciamo nelle nostre montagne, non ha nulla di veramente nuovo. Certo, cambiano i materiali, le tecniche di costruzione e i macchinari di supporto. Cambiano anche gli strumenti di monitoraggio (al tempo praticamente inesistenti): pensate alle nuove tecnologie laser, di telerilevamento o di raccolta dati integrata. Ma alla basa di tutto ciò, le necessità per le nostre valli, in tema di convivenza acqua-bosco-uomo, sono sempre le stesse.

In merito al torrente Faussimagna (sulle Alpi Cozie, tra Cuneo e Torino), la presentazione che ne viene fatta, in seguito ad un evento di piena che distrusse alcuni paesi lungo la valle, è di una semplicità e schiettezza assolute: "Il Re, all’indomani della tragica piena, accorse sui luoghi devastati dal torrente. I cittadini, atterriti dai lutti della spaventevole notte, chiedevano l’arginatura del Faussimagna […]. – Bisogna rimboscare lassù! – esclamò il Re indicando l’alta parete dirupata e nude del Monte S. Bernardo. Tale è di fatto il solo rimedio: il piano ubertoso, la sicurezza degli abitati non si difendono cogli argini, troppo spesso impotenti, ma col bosco sulla montagna". Per quanto di moderno possiate trovarci in queste parole, ricordate che sono datate anno 1906!

Fig. 1: Tempesta Vaia... ma agli inizi del 1900. "Gli effetti di un uragano. Neppure il suolo riccamente coperto di foresta, poté impedire gli effetti delle acque selvagge della soprastante zona nuda di montagna". Fot. Pietro Rizzi, isp. for. e C. D. Bonomo – Asiago. Fonte: [1]

Per la zona veneta, poi, il problema non si limita solamente ai corsi d’acqua montani, per cui valevano e valgono tutt’ora le stesse prescrizioni attuate anche nel resto delle Alpi. Il Veneto vede, infatti, la presenza di una fitta rete di acque di pianure, variamente sfruttate e non meno temibili dei torrenti alpini.

Sistemazioni delle pendenze nei tratti di monte, correzioni delle pendici, correzioni dei burroni, piantagioni di specie arboree e di specie arbustive, correzioni e modifiche degli argini e delle curve, consolidamento di frane, difesa dalle valanghe. L’indice di un moderno libro di sistemazioni idraulico-forestali non apparirebbe di certo molto diverso.

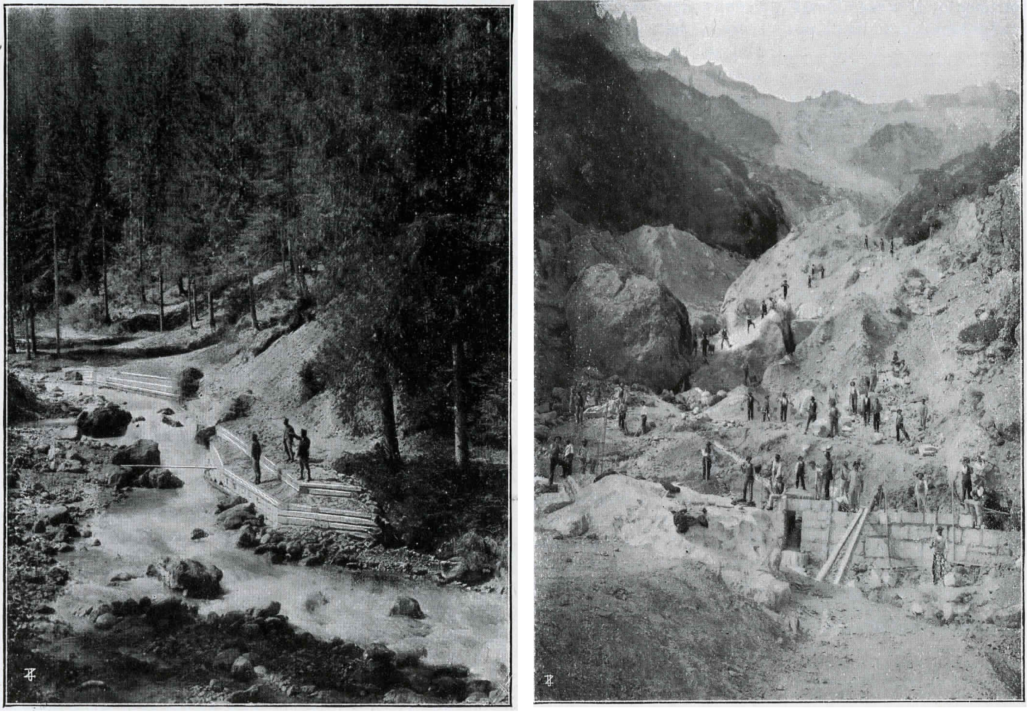

Ed è sufficiente osservare queste immagini per comprendere che molto di ciò che oggi vediamo nelle nostre valli, è solo l’eredità di una conoscenza, una tecnica e un’architettura costruttiva centenarie e sempre volte alla salvaguardia dell’uomo e dei suoi spazi.

Fig. 2a - sulla sinistra: "Una difesa in tronchi ad una curva. Senza di questa difesa il torrente investirebbe il pendio un po’ sguarnito di alberi, cominciandone la demolizione che, una volta avviata, potrebbe estendersi in alto con gravi conseguenze". Fot. Fini – Treviso. Fonte: [1]

Fig. 2b – sulla destra: "La costruzione di una grande briglia nella Valle del Rotolone sopra Recoaro (Vicenza)". Fot. Magistrato delle Acque – Venezia. Fonte: [1]

Tuttavia, le acque montane non sono solo portatrici di calamità e disastri naturali. E ne è di sicuro esempio positivo l’attività della fluitazione, ossia la modalità di trasporto di legname che veniva praticata da secoli sui corsi d’acqua. E la mano dell’uomo non ha tardato, anche in questo caso, a porvi le sue modifiche. Le cosiddette “risine” sono nient’altro che dei canali, in pietrame quando erano fissi, ma più frequentemente in stangami di legname provvisori, da utilizzarsi come dei veri e propri scivoli dove far scorrere le bore o altri assortimenti legnosi giù dai pendii montani. Storiche e degne di nota sono, per il Tirolo italiano (ossia l’attuale Trentino), i sistemi di trasporto per fluitazione messi a punto nell’Ottocento in val Lagarina e lungo l’Avisio. In ogni caso, "la fluitazione interessava in modo consuetudinario gran parte del reticolo idrografico principale del Tirolo italiano. La fluitazione con zattere era obbligatoria solo sull’Adige a valle dello stazio di Burgstall (Postal)" [2].

Infine, in merito ad una modernità di visioni e necessità mai radicalmente modificatasi nel corso dei secoli, riporto con piacere le righe finali del trattato sul bosco e torrente. Nell’ottica di una moderna integrazione bottom-up, di multifunzionalità delle foreste e delle montagne e di salvaguardia dell’ambiente e delle popolazioni locali, la mia impressioni è che certi concetti fossero già ben chiari oltre un secolo addietro. Saremo finalmente consapevoli di tutto ciò?

"Lo Stato fuor che nei bacini montani, alla cui sistemazione deve provvedere direttamente per gli alti interesse pubblici di carattere generale che la consigliano, e fuor che alla creazione di un demanio forestale di speciale carattere, non può esplicare che un’azione di incoraggiamento e di aiuto all’opera degli enti locali e dei privati.

La foresta, ricordiamo, è un grande laboratorio a buon mercato di ricchezza futura […] e le sue maestranze grandi o piccole, visibili ed invisibili, non aspettano che di essere messe all’opera e di essere lanciate quietamente al lavoro, nella solenne pace operosa dei loro fecondi e misteriosi aggruppamenti".

Questo articolo è stato realizzato nell'ambito del progetto "PILLOLE D'ACQUA PIANA: seminari itineranti, blog e podcast per una gestione sostenibile delle risorse idriche in Piana Rotaliana", attuato dall'associazione ECONTROVERTIA APS e sostenuto dalla Fondazione Caritro (Prot. n. U445.2023/SG.386 del 23 aprile 2023).

Articoli correlati:

Bibliografia:

[1] G. di Tella, Il Bosco Contro il Torrente. La redenzione delle terre povere, Touring Club Italiano, 1910.

[2] M. Cerato, Le radici dei boschi. La questione forestale del Tirolo italiano durante l’Ottocento, Publistampa Edizioni, 2019.

Immagine copertina e anteprima: Una tipica vallata alpina con il suo corso d’acqua. Autore, Località Lago Morto, Levico Terme (Trento, Italia), giugno 2020