https://greenmarked.it/wp-content/uploads/2024/01/IMG_5727-scaled.jpg

1920

2560

Matteo Gecchelin

https://greenmarked.it/wp-content/uploads/2022/01/LOGO-GREENMARKED-SITO-600x600.png

Matteo Gecchelin2024-01-22 22:16:182024-01-22 23:24:18Una Battaglia sulle Alpi: una Storia di Clima e di Uomini

https://greenmarked.it/wp-content/uploads/2024/01/IMG_5727-scaled.jpg

1920

2560

Matteo Gecchelin

https://greenmarked.it/wp-content/uploads/2022/01/LOGO-GREENMARKED-SITO-600x600.png

Matteo Gecchelin2024-01-22 22:16:182024-01-22 23:24:18Una Battaglia sulle Alpi: una Storia di Clima e di Uomini7 novembre 2022

Senza volontà di emulazione, riprendo con piacere la descrizione che il giornalista nonché Dottore Forestale Luigi Torreggiani di Compagnia delle Foreste dà a riguardo del significato dell’espressione “Sovranità Forestale” di recente introdotta nel nome del nuovo “Ministero delle Politiche Agricole e della Sovranità Alimentare e Forestale" (già “MiPAAF”).

"La sovranità FORESTALE è un modello di gestione delle risorse BOSCHIVE che ha come priorità e motore delle proprie politiche non la massimizzazione del profitto economico ma la soddisfazione delle esigenze di SERVIZI ECOSISTEMICI; che promuove un tipo di produzione FORESTALE sostenibile e rispettosa del lavoro di chi produce BENI E SERVIZI DERIVANTI DAL BOSCO; che punta a incoraggiare le economie FORESTALI locali riducendo la distanza tra fornitori e consumatori, lo spreco e la dipendenza da società distanti dai luoghi in cui BENI E SERVIZI DERIVANTI DAL BOSCO vengono prodotti. La sovranità FORESTALE punta, infine, a valorizzare le conoscenze tradizionali sulla produzione delle risorse e la loro trasmissione di generazione in generazione, e promuove l’utilizzo di metodi e mezzi di gestione delle FORESTE che siano sostenibili dal punto di vista ambientale [1].”

Tale descrizione è, dal mio punto di vista, di grande qualità. Descrive in maniera sintetica, semplice ma non banale, scientifica e autorevole l’attuale volontà di azione degli stakeholders coinvolti nel settore forestale tutto.

In particolare, in un periodo di crisi (energetica, ambientale ed economica in senso lato) come quello che stiamo vivendo, più e più volte gli addetti del settore gridano a gran voce le loro soluzioni. Soluzioni che devono necessariamente combinarsi con le proposte degli altri settori e che coinvolgano tutte le realtà produttive quanto i bisogni dei privati e siano adeguatamente supportati dal settore pubblico. Nessuno, tantomeno i forestali, ha la bacchetta magica in grado di risolvere in un solo passo tutte le problematiche cui ci affacciamo. Eppure, con il contributo e prim’ancora la volontà di tutti, i risultati sono evidenti sin da ora.

Nello specifico del settore forestale, si soffre oggi di una grandissima disinformazione, seguita da un più che banale, alle volte, disinteresse. Eppure, l’Italia tutta è un paese forestale. Di foreste ne è ricoperto il 37 % di tutto il suolo nazionale, pari a circa 11 milioni di ettari [2]. E dunque, cosa ne facciamo di queste foreste? A dire il vero molte cose: dal semplice non farne nulla (sì, anche questo è contemplato tra gli “usi” della foresta), all’utilizzo turistico, all’utilizzo per la produzione di funghi mangerecci, alla più classica produzione di legname.

Ed ecco la nostra chiave di volta: la produzione di legname attraverso la Gestione Forestale Sostenibile; “GFS”, tutto insieme in un unico concetto. GFS che è un po’ la sintesi di molti dei termini introdotti nella descrizione di Sovranità Forestale. GFS che si traduce in un utilizzo locale, scientifico, economicamente valido del prodotto legno.

Il futuro – quello positivo – vede tutti noi, banalmente, pensare globalmente e agire localmente. E questo ci è quanto mai chiaro oggi, nel contesto di crisi energetica. Una crisi energetica provocata da tensioni geopolitiche relativamente lontane dal nostro territorio; eppure, così penetranti nelle nostre necessità quotidiane di fabbisogno energetico. Uno sganciamento da tali necessità di importazione energetica è già in atto in molteplici comuni montani non metanizzati. Laddove non arriva il gas, c’è però la legna. E c’è la riscoperta della legna a fini energetici. L’introduzione di caldaie a cippato in sistemi di teleriscaldamento per località dell’ordine delle centinaia di abitanti, edifici pubblici in primis, assicura vantaggi economici, sociali e ecologici.

Perché questa GFS prende in considerazione tutto il processo di “vita” della materia legno – o meglio, della foresta. Non è, in questo caso, il fabbisogno energetico a guidare il prelievo, così come si è fatto per anni – e si continua a fare – con i combustibili fossili. Bensì, è la possibilità di ricavo energetico a tradursi in fabbisogno. È un nuovo concetto di energia, di filiera energetica circolare e non lineare. Tutto ciò porta ad un’oculata progettazione – già attuata – delle caldaie e dei sistemi di riscaldamento atti alla minima dispersione dell’energia termica (ed elettrica) prodotta. E lo stesso dicasi per l’efficientamento degli edifici da riscaldare in tale maniera, al minimo della dispersione. Perché se il combustibile (il legno) è quel che è, bisogna tenerne di conto e… risparmiare. Perché il legno è sì risorsa rinnovabile ma non infinita. E si badi, tale attenzione non rappresenta una decrescita economica, bensì un necessario sviluppo attuato con logica al fine di assicurare una prosperità a noi e alle generazioni future, senza toglier niente a nessuno.

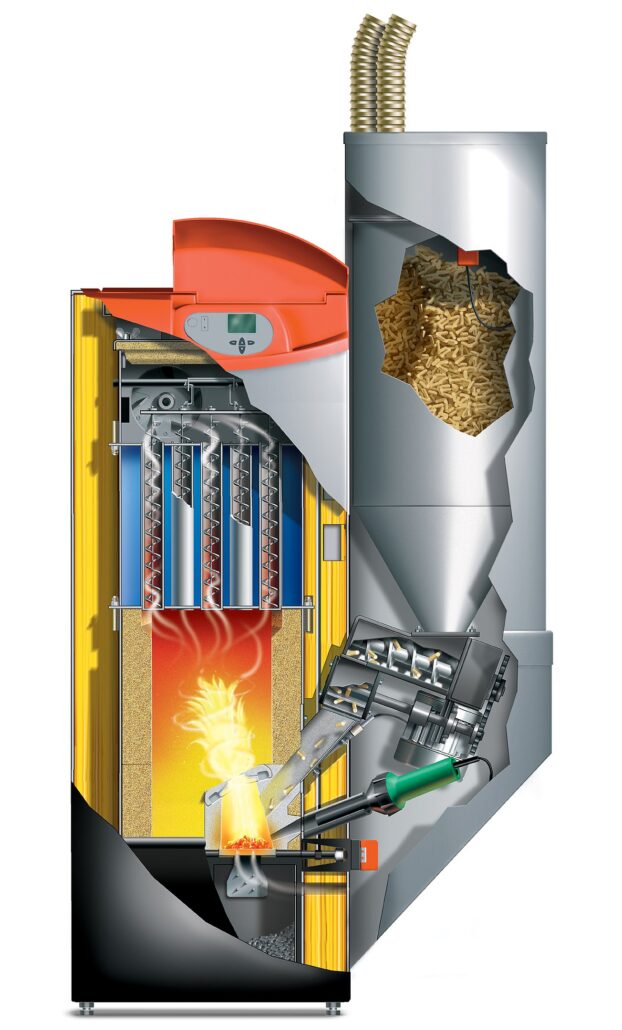

Fig. 1: Le moderne caldaie a cippato e le moderne stufe assicurano una combustione ottimale del prodotto legnoso, al fine di ridurre al minimo gli inquinanti emessi e al fine di assicurare la migliore efficienza energetica. Foto free-source di GUNTAMATIC Heiztechnik GmbH - www.guntamatic.com, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20200339

E dunque, sostenibilità economica e ambientale

ECONOMICA, in quanto l’utilizzo della materia legno assicura entrate, mercato, vigore economico per aziende locali e nazionali su un prodotto diversamente non sfruttato. Nello specifico di un’ottica di economia a cascata, nella quale i prodotti di un processo risultano materia prima per il processo successivo, l’utilizzo del materiale di “scarto” della filiera legno, rappresenta fonte di valore per la produzione energetica. In ottica ecologica, una perfetta rappresentazione di ciclo. Dove nulla viene per caso, nulla è semplicemente gettato e tutto è sfruttato.

AMBIENTALE, in quanto l’utilizzo della materia legno è perfettamente ascrivibile tra le tanto chiacchierate energie rinnovabili. Ovviamente, in unione e sinergia con tutte le altre. Perché se è pur vero che di per sé la combustione del legno inquina – in termini di particolati emessi – tale emissione è facilmente controllata dai moderni sistemi di combustione, sino a livelli del tutto trascurabili per le più efficienti caldaie a certificazione cinque stelle [3].

Per quanto riguarda l’emissione di CO2 in atmosfera, provocata dal processo di combustione, si può assumere che la combustione di legno abbia un bilancio pari a zero. Per produzioni legnose correttamente gestite, infatti, ossia con taglio di meno della quantità di massa legnosa annualmente prodotta dalla foresta e successiva rinnovazione del soprassuolo, si può considerare come tutta la CO2 prodotta dalla combustione sia nuovamente stoccata in egual quantità nella pianta di nuova crescita. Se, inoltre, il materiale di combustione deriva da scarti di altri utilizzi del legno, il bilancio può essere addirittura negativo, con solo una parte della CO2 immagazzinata nella pianta effettivamente bruciata, e il resto ancora stoccato nel prodotto legnoso di partenza.

Insomma, un piccolo passo per il boscaiolo (o meglio, un piccolo taglio) ma un grande passo per l’umanità verso la speranza di un futuro efficiente e alla portata di tutti.

Articoli correlati:

Bibliografia:

[1] Torreggiani, L. (2022). Che diavolo significa “sovranità forestale”? [On-line; dated 04-November-2022]. https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6992165254222786560/

[2] INFC. (2015). Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Fore-stali di Carbonio [Online; dated 04-November-2022]. https://www.inventarioforestale.org/it

[3] AIEL. (2022). CERTIFICAZIONE APPARECCHI DOMESTICI ARI-APULITA [Online; dated 04-November-2022]. https://www.aielenergia.it/gruppo-certificazioni-GAD

Immagine copertina e anteprima: Divisioni particellari in foresta gestita. La Gestione Forestale Sostenibile parte dalla corretta pianificazione del materiale legnoso in bosco mediante Piani di Gestione atti alla valutazione della quantità di materiale da esboscare annualmente. (Autore. Baselga di Pinè (TN), 1 luglio 2022).